1914 Am 29. April 1914 wird Hans Kaiser als dritter Sohn und zugleich jüngstes von elf Kindern des Seidenwebermeisters August Kaiser und seiner Frau Friederike in Bochum geboren. Die älteste Schwester, Hella Kaiser (1900-1996), zu der er zeitlebens eine enge Beziehung hat, wird Schauspielerin am Theater Braunschweig.

1921 Das Treppenhaus wird gestrichen. Der siebenjährige Junge erfährt, dass „ein bißchen Farbe die Welt verändern kann.” Er bekommt einen Kasten mit Ölfarben geschenkt und beginnt zu malen. Er steigt „in einen Zug ein, dessen Türen nicht mehr zu öffnen sind.“ (Hans Kaiser)

1929 Mit den Geschwistern Karl, Friederike und Hannah verlässt Kaiser früh das Elternhaus und bezieht mit ihnen eine Wohnung in einem anderen Stadtteil.

Kaiser beginnt eine Lehre als Maler. Der Meister ist von der malerischen Begabung seines Schülers beeindruckt und vereinbart mit ihm eine Sonderregelung. Drei Wochen muss der Lehrling mit Überstunden arbeiten, jede vierte Woche ist er für die Malerei freigestellt. Auf diese Weise erwirbt Kaiser den Gesellenbrief.

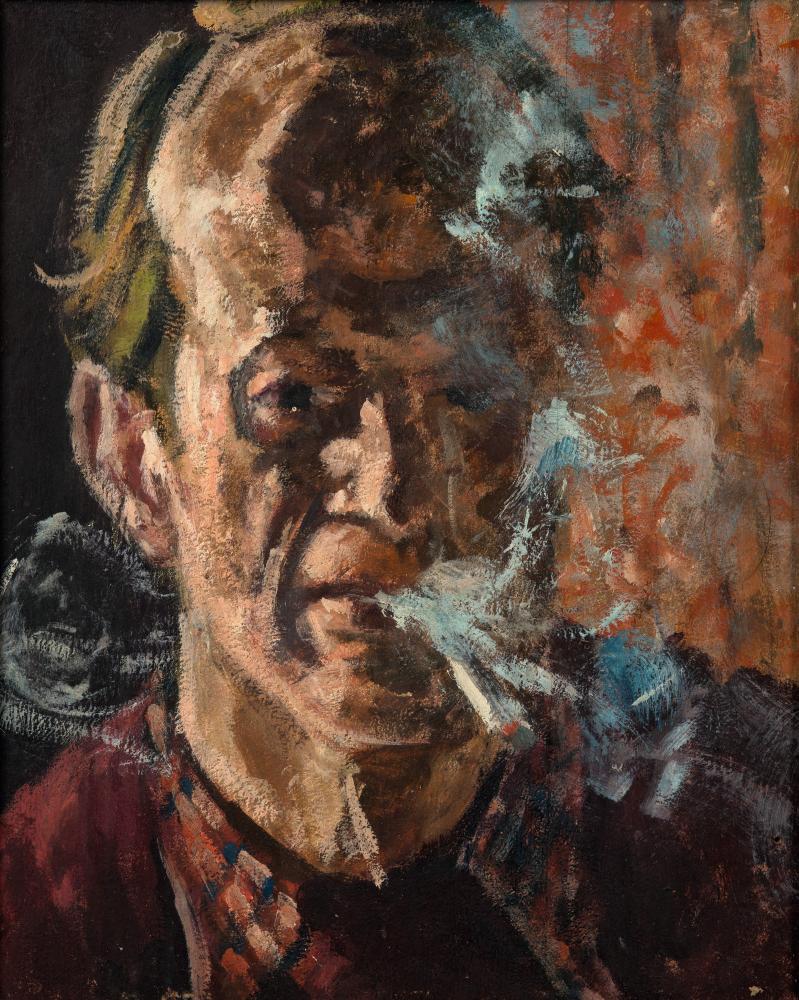

1933 Das früheste datierte Werk Kaisers (Selbstbildnis als Akt) entsteht. Dieses Bild wird, wie viele andere Arbeiten des Frühwerks, bei einem Bombenangriff auf die Stadt Bochum 1944 zerstört.

1936 Kaiser bezieht sein erstes Atelier im Bakkes (Backhaus) des „Hof Stockgrewe“ in Bochum-Querenburg, der sich heute auf dem Gelände der Ruhruniversität befindet.

Kaiser wird zu einer Kradschützenkompanie eingezogen. Er lehnt den Dienst mit der Waffe ab. Dank der Intervention eines Arztes wird er als dienstuntauglich entlassen. Für ein Jahr zieht er zu seiner Schwester Hella nach Braunschweig, wo er die Mitglieder des Ensembles portraitiert, um sein Leben abzusichern.

Mit unzähligen Zeichnungen und Aquarellen treibt er seine autodidaktischen Studien voran. Einzig ein im Delphin-Verlag 1920 in München erschienenes Heftchen über Leben und Werk des Lovis Corinth dient ihm als Kontakt zur „entarteten Kunst”. Bis zum Kriegsende widmet Kaiser sich dem Bildnis, vor allem dem Selbstbildnis, und der Landschaft und erforscht auf diese Weise malend die abendländische Malerei, soweit sie ihm in Bilddokumenten zugänglich ist.

1939 Freunde vermitteln ihm ein Atelier in der Marktstraße in Bochum-Querenburg, dann in der Trankgasse in der Stadtmitte.

1942 Hans Kaiser heiratet Hilde Wortmann und zieht mit ihr in die Soester Boerde nach Eilmsen in das Bakkes (Backhaus) des Hofes Bielefeld. Das Atelier in Bochum behält er.

1943 Die Tochter Barbara wird geboren.

1944 Bis auf wenige Bilder, die er mit in die Börde genommen hat, werden große Teile von Kaisers Frühwerk und die Zeugnisse seines autodidaktischen Studiums, soweit sie im Bochumer Atelier gelagert waren, bei einem Bombenangriff vernichtet.

1946 Freunde aus dem westfälischen Raum, darunter viele aus Hamm und Bochum, gründen einen „Kaiser-Kreis”, um dem Künstler den Ankauf von Farben und Leinwand zu ermöglichen. Sie zahlen einen Mindestbeitrag von 5 DM und erwerben damit später eine Arbeit.

Kaiser beteiligt sich an Gruppenausstellungen in Ahlen, Hagen, Arnsberg und Münster.

Die Tochter Anna Hiltrud wird geboren.

1948 Beteiligung an der Ausstellung des „Jungen Westen” in Recklinghausen.

In diesem und den folgenden Jahren verbringt Kaiser, der sich eine Reise in das europäische Ausland noch nicht leisten kann, mehrere Wochen in Greetsiel, Ostfriesland, wo Freunde ihm ein Atelier besorgt haben. Neben Zeichnungen und Aquarellen entsteht eine Serie von Landschaftsbildern, in denen der Maler versucht, „vom Punkt zur Fläche - zum Raum” zu kommen.

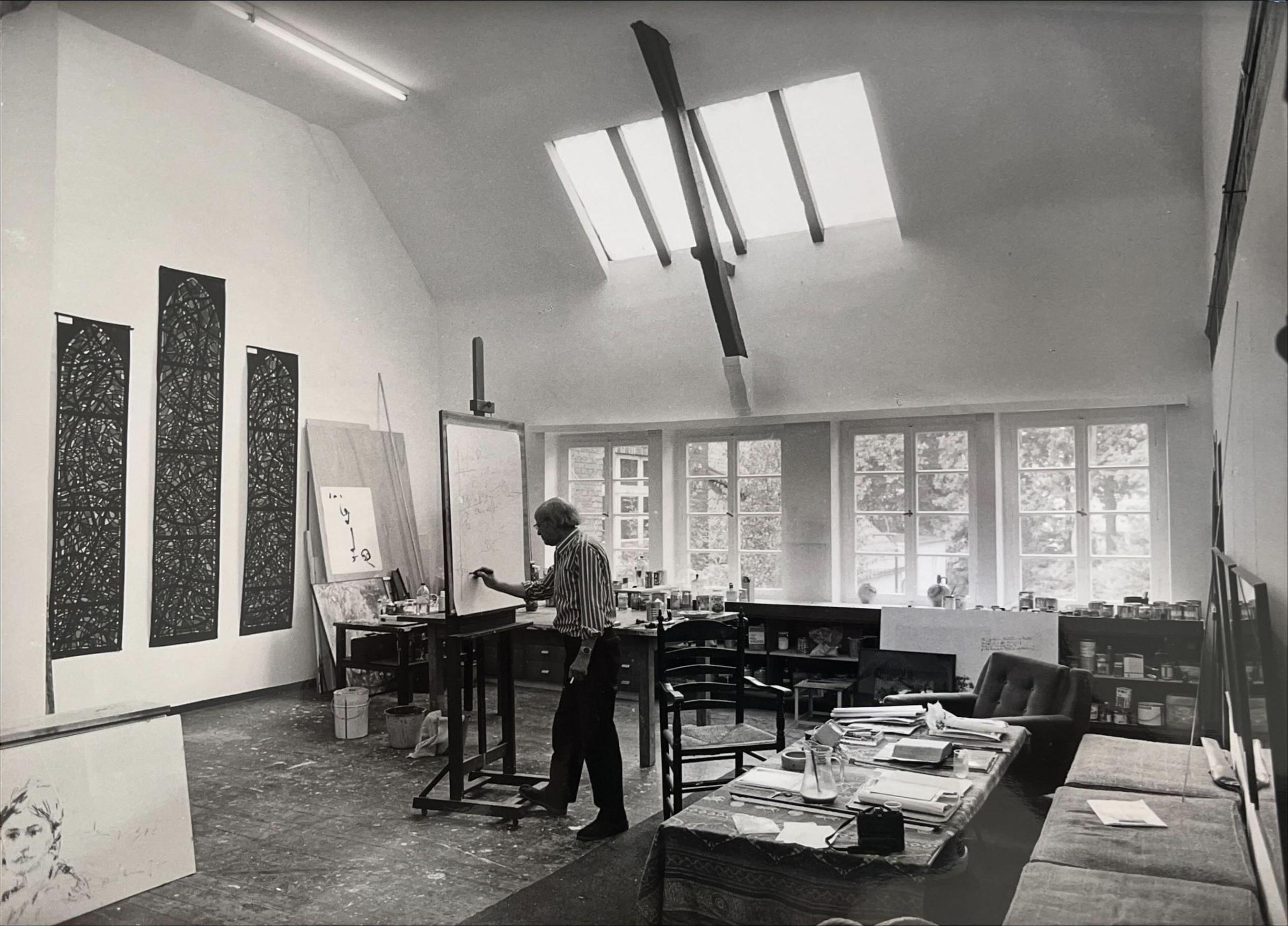

1949 Erste Einzelausstellungen in der Städt. Kunstgalerie in Bochum und im Städt. Gustav-Lübcke-Museum in Hamm, das zu der Zeit in eine Kaserne ausgelagert ist. Bei der Eröffnung dieser Ausstellung bieten die Stadtdirektoren von Hamm und Soest Kaiser ein Atelier an. Da sich das Atelier in Hamm auf dem Kasernengelände befindet, entscheidet Kaiser sich für das Gebäude der ausgebrannten Brauerei des Hofes Schmits (Jacobiner-Bräu) am Westenhellweg in Soest, das von Anneliese Asbeck mit Hilfe der Stadt Soest zu einem Atelier mit Wohnung ausgebaut wird. Hier ist Kaiser bis zu seinem Tod tätig.

Soest zeichnet sich in den Nachkriegsjahren durch ein engagiertes kulturelles Leben aus und sucht im Bereich von Theater, Kunst und Literatur den Abgrund aufzufüllen, den das Dritte Reich geschaffen hat, und Anschluss an die internationalen Trends.

1950 Kaiser bezieht mit der Familie das Soester Atelier.

1951 Hans Kaiser unternimmt die erste von mehreren Reisen in den 50er Jahren nach Paris.

In den in der Folge entstehenden Arbeiten zeigt sich besonders der Einfluss der kubistischen Malerei, thematisch bleibt er seinem frühen Werk aber treu.

Die Konfrontation mit der Malerei der 30er und 40er Jahre jenseits des nationalsozialistischen Machtbereichs, die Erfahrung des Getrenntseins von den geistigen und künstlerischen Entwicklungen des Abendlandes sind für den nun schon Siebenunddreißigjährigen, der 1933 zu jung war, um ein eigenständiges Werk geschaffen zu haben und 1945 zu alt, um als junger Künstler zu gelten, ein Schock. Nach einer Einzelausstellung (im Westfälischen Landesmuseum Münster - Kunstverein Münster) beschließt Kaiser, in den folgenden Jahren auf Ausstellungen zu verzichten, um sich Zeit und Raum zu verschaffen, weitgehend frei von Moden und Trends „Anschluss” an die Zeit zu finden. Die Werke der 50er Jahre zeigen, dass er sich in einer großen Anstrengung die lsmen des 20. Jahrhunderts malend in eigenwilligen Bildlösungen aneignete.

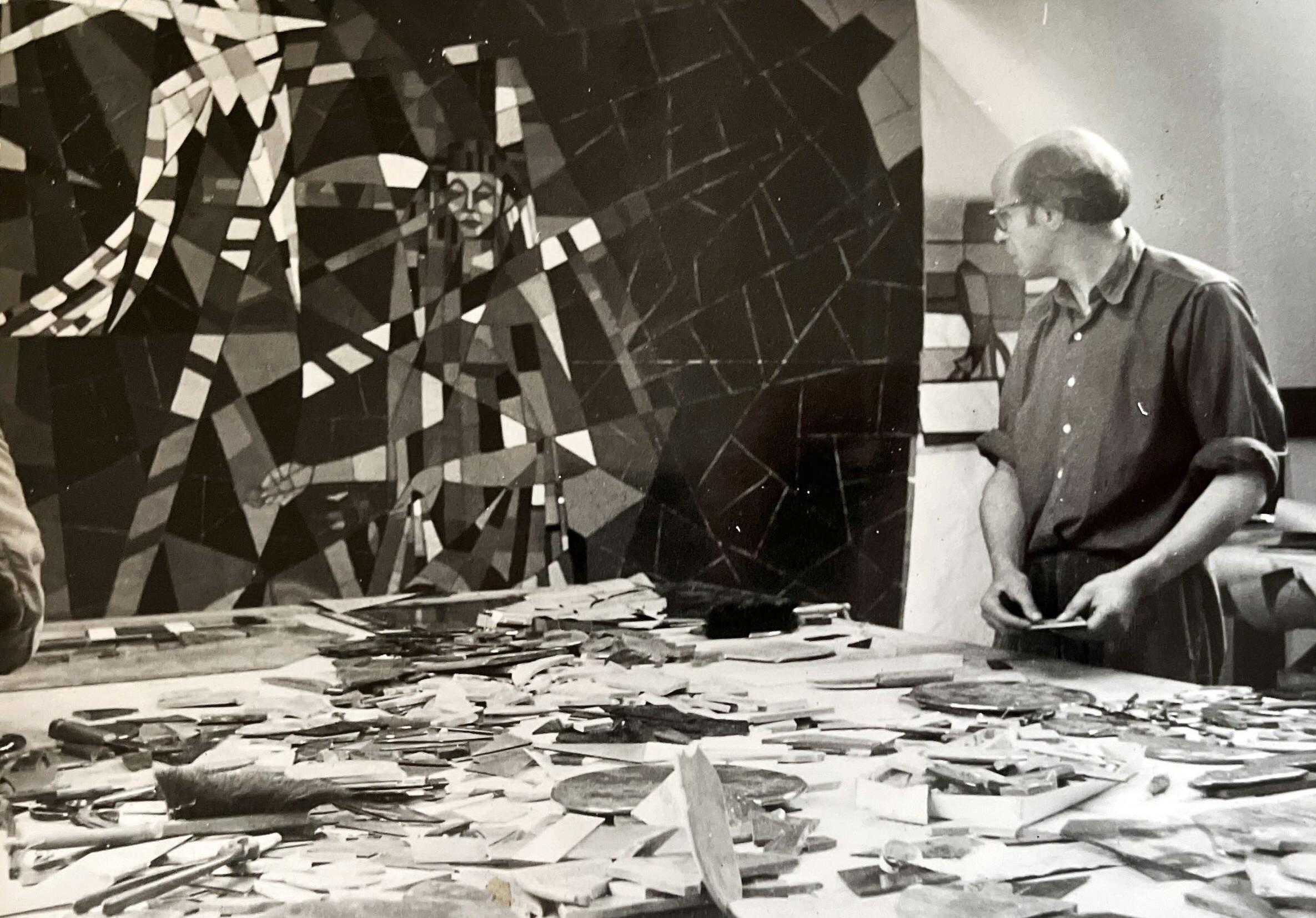

1955 Kaiser richtet sich einer Glaswerkstatt für seine angewandten Arbeiten (Mosaike, Glasfenster) ein.

Er besucht mehrfach die Documenta.

Der Sohn Johannes wird geboren.

1957 Unzufrieden mit den ersten gestisch-abstrakten Bildlösungen, verbrennt Kaiser eine Reihe von Gemälden. Er beginnt die Arbeit an seinen Losschreibungen. Sie bestehen vor dem eigenen Anspruch. Zugleich nehmen die Schrift und das Schreiben mehr und mehr Raum in der künstlerischen Arbeit ein. Seine Texte bezeichnet Kaiser selbst als „Einschreibungen“.

Mit den Tondofenstern für die Nebenkrypta von St. Patrokli in Soest schafft Kaiser seine ersten bleiverglasten Fenster im sakralen Raum.

Er erhält den Förderpreis zum Wilhelm-Morgner-Preis der Stadt Soest (der Hauptpreis geht an die Malerin Irmgart Wessel-Zumloh).

1958 Kaiser beginnt die Arbeit an seinen z.T. großformatigen Brandbilder, die er im Folgejahr wegen einer akuten, lebensbedrohlichen Nitrovergiftung aufgeben muss.

1959 In einer retrospektiv angelegten Einzelausstellung zeigt Kaiser nach neun Jahren zum ersten Mal wieder seine Werke der Öffentlichkeit im Gustav-Lübcke-Museum in Hamm.

Kaiser erhält den Wilhelm-Morgner-Preis der Stadt Soest.

1960 Hans Kaiser reist zu einem ersten Arbeitsaufenthalt nach Ibiza, wo er sich mit seinem Freund Ernst Meister trifft, der ihn zu dieser Reise angeregt hat. Da er nach wie vor die Unabhängigkeit der Zusammenarbeit mit einer Galerie vorzieht und Angebote zu einer Galerieausstellung ablehnt, sind es wiederum Freunde und Sammler, die ihm diesen dreimonatigen Aufenthalt ermöglichen, indem sie ein noch ungemaltes Bild erwerben. Es entstehen der erste Teil des „Ibizenkischen Tagebuchs” und – wie bei allen weiteren Aufenthalten auf der Insel – unzählige Portraitzeichnungen, Zeugnisse der Intensität der Begegnungen. Bis zu seinem Tod kehrt Kaiser immer wieder auf die Insel zurück.

In einer Ausstellung in der Galerie der Stadt Soest im Rathaus zeigt er alle Werke des „Ibizenkischen Tagebuchs” dieses Jahres.

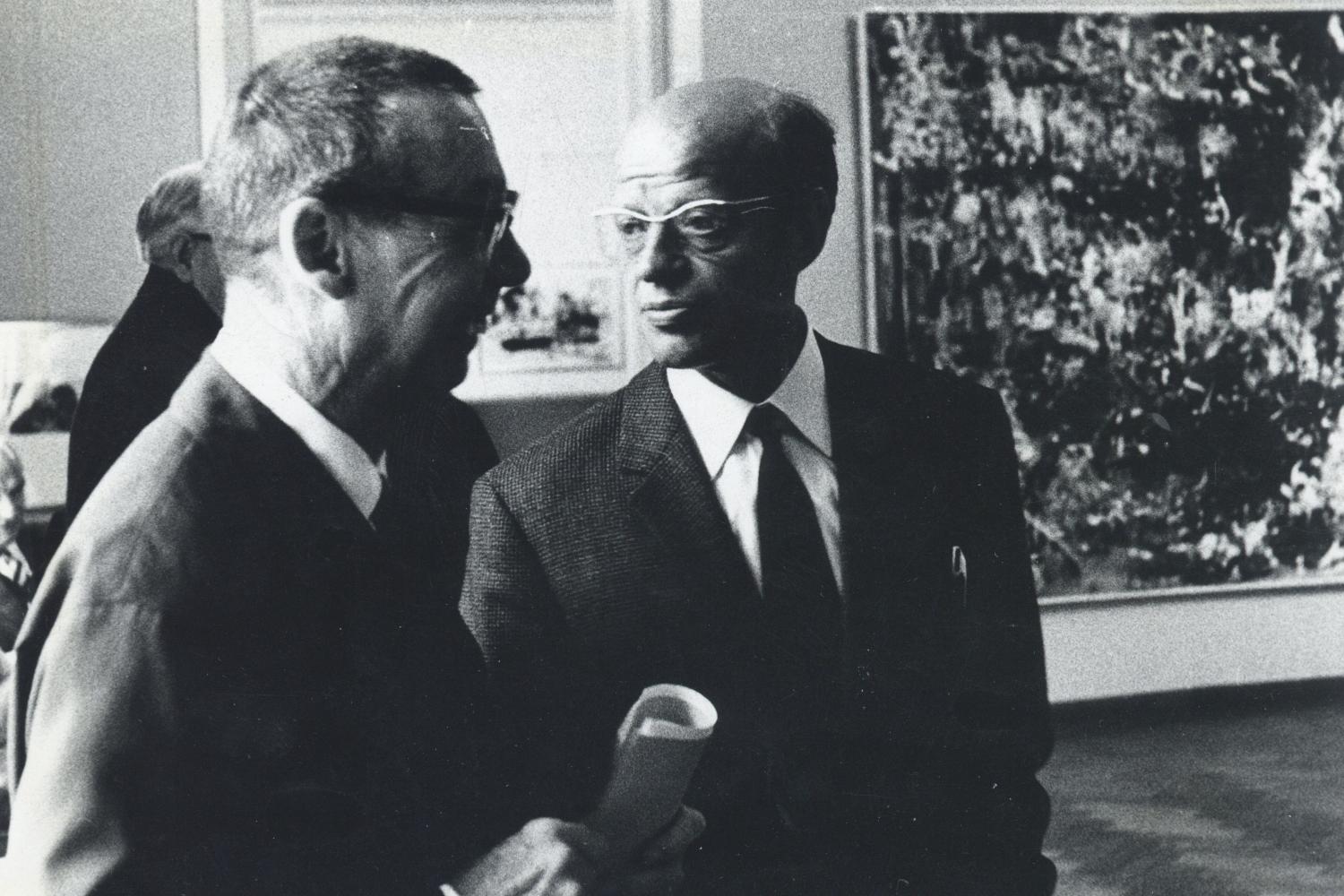

Der Kunstkritiker John Anthony Thwaites wird auf das Werk Kaisers aufmerksam und begleitet es als Kritiker und Freund bis zu seinem Tod.

1961 Bei seinem zweiten Aufenthalt auf Ibiza begegnet Hans Kaiser dem italienischen Maler Emilio Vedova, zu dem der Kontakt nicht mehr abreißen wird und der auf Vermittlung Kaisers in Soest ausstellt. Es beginnt zudem die Freundschaft mit dem Komponisten Stefan Wolpe, dessen Musik den Rhythmus der Kalligraphie in den ibizenkischen Bildern der ersten Jahre beeinflusst.

1962 Kaiser wendet sich mehr und mehr auch der Gouache zu.

Er beteiligt sich an der Ausstellung Sixteen German Artists, die von der Corcoran Gallery of Art in Washington organisiert wird und durch verschiedene Ausstellungsinstitute der U.S.A. wandert.

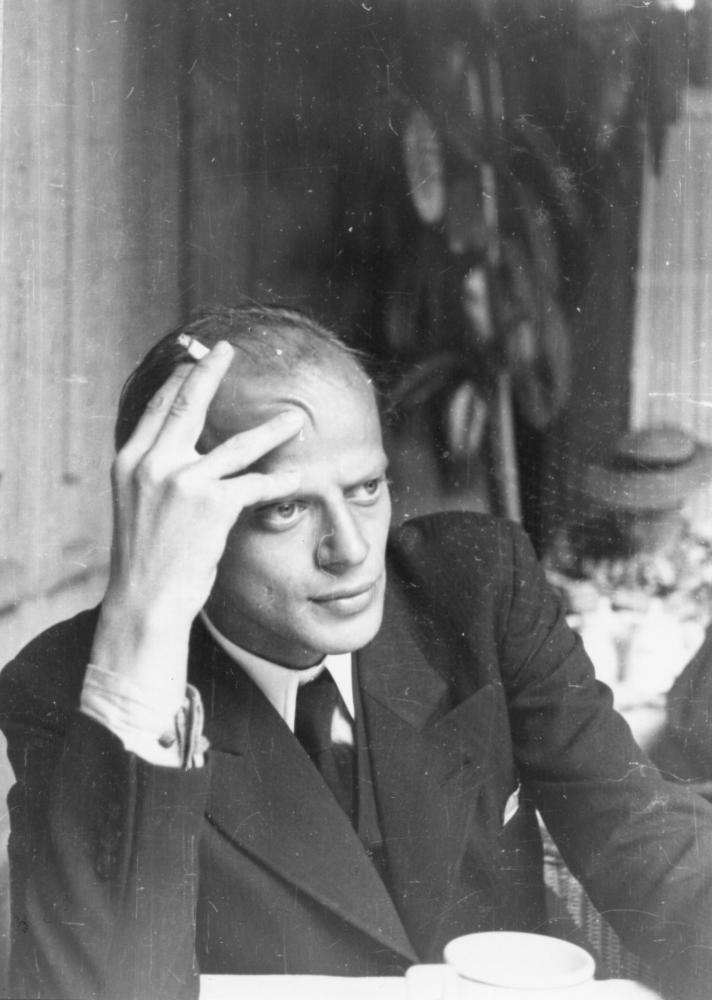

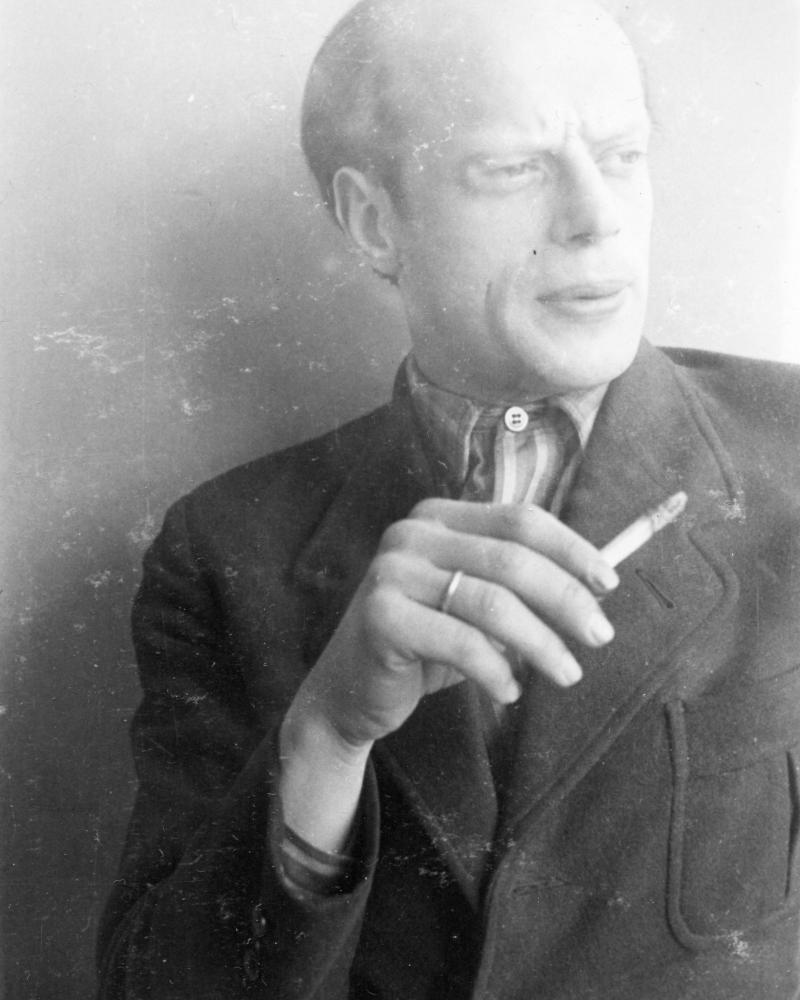

Lichtblicke in den folgenden schwierigen Jahren in Soest sind die Begegnungen mit dem Fotografen Albert Renger-Patzsch, der nahe bei Soest in Wamel am Möhnesee lebt und Kaiser portraitiert.

Kaiser arbeitet nach einer längeren Pause wieder in Ostfriesland, wo er dieses Mal ein Atelier in der Burg Manninga in Pewsum hat. Neben der „Fortschreibung“ von Portraitzeichnungen und Skizzen schafft er in wenigen Wochen den Zyklus farbiger Zeichnungen „Das Schweißtuch der Veronika” und ein „Ostfriesisches Tagebuch”, das nur in wenigen Werken erhalten ist.

1963 Hans Kaiser zeigt das „lbizenkische Tagebuch” in Troyes, Frankreich, in der städtischen Galerie im Hotel de Ville. In den folgenden Jahren schafft er große Werke im öffentlichen und sakralen Raum.

1964 Es entsteht das Fensterband in Dickglasbeton in der Johanneskirche in Soest. Von 1964-1966 werden in der Kapelle des Mutterhauses der Vincentinerinnen in Paderborn 34 bleiverglaste Fenster und 10 Rosetten geschaffen. Wie immer fertigt Kaiser die Entwürfe im Maßstab 1 :1 an und richtet dazu, wenn der Raum in seinem Soester Atelier nicht ausreicht, sein Atelier vor Ort ein.

1965 Nach drei Jahren kehrt Kaiser nach Ibiza zurück. Für einige Jahre arbeitet er während seiner Aufenthalte dort im Atelier von Emilio Vedova in der Altstadt. Dort schließt er das „Ibizenkische Tagebuch” mit dem Bild „Ibiza 1960, 1961 , 1965 und was aus mir wurde” ab.

Er beteiligt sich an der Ausstellung Contemporary Painting in Germany in der Auckland City Gallery in Neuseeland (mit Geiger, Mack, Piene, Schumacher, Thieler und anderen).

1966 Vermittelt durch Emilio Vedova arbeitet Kaiser für einige Zeit in Venedig und schafft den Zyklus „Venedig - Bildnis einer Stadt“

Das Märkische Museum in Witten und der Kunstverein Oldenburg zeigen eine Werkübersicht von Hans Kaiser.

1970 Kaiser erhält den Auftrag für ein Glasmosaik im Abgeordnetenhochhaus Langer Eugen in Bonn.

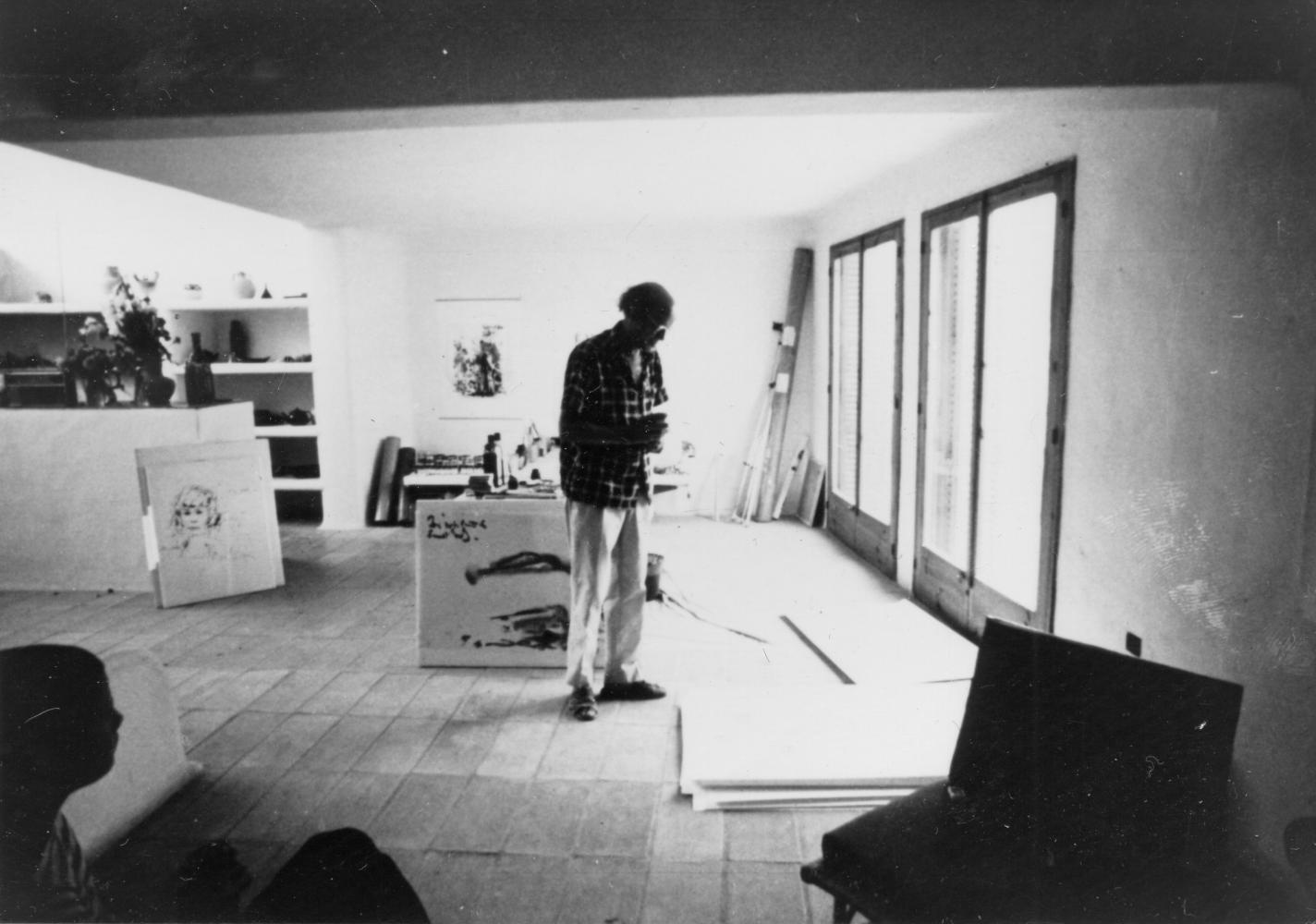

1972 Das Wilhelm-Morgner-Haus in Soest zeigt neue Arbeiten von Hans Kaiser, die auf Ibiza entstanden sind. Kaiser hat zu dieser Zeit sein Atelier im Studio des Architekten Josep Lluís Sert eingerichtet.

1973 Hans Kaiser beschließt, nicht mehr an Gruppenausstellungen teilzunehmen. Den inzwischen harten Konkurrenzkampf auf dem Kunstmarkt, der sich bei Gemeinschaftsausstellungen häufig besonders manifestiert, empfindet er als Einschränkung seiner künstlerischen Freiheit und Schaffenskraft. Er zieht es vor, weiterhin als „Randgänger” im direkten Kontakt mit Sammlern und durch seine teils monumentalen Arbeiten im Öffentlichen Raum, für deren Aufträge er sich auch nicht mehr an Wettbewerben beteiligt, in den Kunstkontext einzugreifen.

In diesem Jahr verbringt er acht Monate auf Ibiza und reist zum ersten Mal in die U.S.A. nach New York und Washington, um die Washington Cathedral zu besichtigen, für die er den Auftrag für ein dreiteiliges, bleiverglastes Fenster erhalten hat.

1974 Mehrwöchiger Arbeitsaufenthalt in Teheran, wo er für die dortige Residenz des deutschen Botschafters eine Mosaikwand gestalten soll.

1976 Kaiser reist erneut nach Teheran, um die Anbringung des Mosaiks zu überwachen. Wohl auch unter dem Einfluss dieser Reise beginnt er die Arbeit an den „Imaginären Räumen”, seiner letzten Werkphase.

Ihm wird der Konrad-von-Soest-Preis zugesprochen.

1977 Hans Kaiser verbringt einige Wochen auf der griechischen Insel Santorin. Er ist begeistert und plant, auch dort ein Atelier einzurichten.

1978 Zunächst erwirbt Kaiser ein eigenes Atelier auf Ibiza am Cap Martinet, ein Hügel, der von dem Architekten Josep Lluís Sert bebaut wurde und wo Kaiser das „lbizenkische Tagebuch” begonnen hatte. Da er in diesem Jahr auch den Auftrag für ein weiteres Fenster in Washington erhält, muss er seine Pläne für ein Atelier auf Santorin verschieben und für viele Monate nach Soest zurückkehren.

1979 Auf Ibiza entsteht das Gemälde „Die irdene Schale”, ein zentrales Bild im Spätwerk von Hans Kaiser. Von Dezember 1979 bis Januar 1980 zeigt das Wilhelm-Morgner-Haus in Soest die Retrospektive Bilder von 1938-1979, bei denen das Frühwerk und die ibizenkischen Bilder besonderes Gewicht haben. Während der Ausstellung erkrankt der Künstler schwer. Er erfährt bald, dass ihm nicht viel Zeit bleiben wird.

Der Kunstkritiker John Anthony Thwaites veröffentlicht die erste Monographie zu Hans Kaiser.

1980 Trotz der schnell fortschreitenden Krankheit reist Hans Kaiser noch mehrfach nach Ibiza und beendet den Entwurf für sein zweites, dreiteiliges Fenster in der Washington Cathedral. Das Einsetzen des Fensters kann er nicht mehr überwachen.

1981 Er bereitet die umfangreiche Retrospektive für das Märkische Museum in Witten vor, die im Dezember 1981 eröffnet wird, und ergänzt u.a. den Zyklus der „Imaginären Räume” um etwa fünfzig zum Teil großformatige Arbeiten.

1982 Am 2. Oktober stirbt Hans Kaiser in seinem Atelierhaus in Soest.

Bei der Biographie handelt es sich um eine überarbeitete Version des Beitrags von Anna H. Berger-Felix: Biographie. In: Hans Kaiser. In den Raum geschrieben. Bilder 1952-1968. Arbeiten auf Papier. Hg. von Ellen Schwinzer und Anna H. Berger-Felix (Ausst.-Kat. Gustav-Lübcke-Museum Hamm, 8. Februar bis 29. März 1998, Stadtmuseum Beckum, 8. Februar bis 29. März 1998). Hamm 1998, S. 33-37.